近年来,心脏性猝死事件频频发生,引起了公众的密切关注。心脏性猝死是由各种心脏原因所引起的、以急性症状开始1小时内骤然意识丧失为前驱的突然死亡。

冠心病、心肌病等是心脏性猝死的常见原因,而发生在貌似正常心脏的长QT综合征、Brugada综合征和早期复极综合征等,则是容易被忽视的潜在致命杀手。

冠心病

冠心病是心脏性猝死的最重要原因之一,主要发生方式是心肌缺血伴发心室颤动进而导致心脏性猝死。冠心病患者发生心肌梗死后心脏性猝死的风险更高,急性心肌梗死后的患者数年内乃至终生都有心脏性猝死的风险。因此对冠心病心肌梗死后的患者应进行危险分层,以区分出发生猝死的高危患者。

临床表明,左心室射血分数下降是心脏性猝死最主要的独立危险因素。除此之外,如患者存在以下这几种情况也预示心脏性猝死的风险增加:

自发性非持续性室性心动过速的发作;

有症状的心力衰竭;

心内电生理检查诱发出的持续单形性室性心动过速。

治疗上,对于心肌梗死后患者,如无禁忌症应常规服用抗血小板药物(如阿司匹林)、β-受体阻滞剂和他汀类药物,而左室射血分数较低或有心力衰竭临床症状患者,则应加服血管紧张素转换酶抑制剂。积极的冠状动脉血运重建可降低冠心病患者心室颤动、心脏性猝死的发生率。

对于心脏性猝死的高危患者,植入心脏复律除颤器(ICD)对降低心脏性猝死发生率及总死亡率均有效,服用胺碘酮和β-受体阻滞剂也有一定效果。

肥厚性心肌病

肥厚性心肌病是一种遗传性心肌病,自然病程多种多样,引起的心脏性猝死可发生于任何年龄。超声心动图检查如发现室壁重度肥厚(最大厚度≥30mm),预示较高的心脏性猝死危险性。不能解释的晕厥、特别是与运动相关反复发作的晕厥是心脏性猝死的先兆症状。

肥厚性心肌病患者应该进行危险分层和评价可能存在的心脏性猝死的潜在触发因素,以便进行针对性的治疗。这里列举几种常见的合并情况的治疗策略:

● 伴单形持续性室速:可行药物、射频消融或心脏复律除颤器治疗;

● 伴传导系统病变:可行起搏器治疗;

● 伴严重梗阻的运动相关性晕厥:可行心肌切开术、心肌部分切除术;

● 伴心肌缺血:可使用维拉帕米等;

● 伴阵发性房颤:可使用胺碘酮等。

特别注意:

A. 运动可能触发肥厚性心肌病患者心脏性猝死,因此应避免剧烈体力活动;

B. 伴发心室颤动的的幸存者应植入心脏复律除颤器预防心脏性猝死,如患者经济不允许,胺碘酮可作为一种药物替代疗法(有部分效果)。

扩张型心肌病

扩张型心肌病是一种以左室扩大及收缩功能受损为特征的慢性心肌病,高达40%的患者有家族史,常染色体显性遗传为最常见形式。扩张型心肌病是引起心脏性猝死的最常见原因之一。

扩张型心肌病引起心脏性猝死发生的概率与扩张型心肌病严重程度密切相关,室性心律失常、晕厥是预测心脏性猝死的有用指标,一些反映血流动力学受损严重程度的指标(如左心室射血分数、左心室舒张末期容积、充盈压)也可预测扩张型心肌病总死亡率和心脏性猝死的发生率。

降低扩张型心肌病患者心脏性猝死危险性的治疗措施主要包括:

使用血管紧张素转化酶拮抗剂、β-受体阻滞剂、醛固酮受体拮抗剂、胺碘酮,必要时植入心脏复律除颤器。

长QT综合征

先天性长QT(LQT)综合征是一种心脏结构正常的家族性疾病,心电图表现为QT/QTc 间期延长,可发生致命性的室性心律失常。临床上有两种类型:

一种是呈常染色体显性遗传,不伴有先天性耳聋,此型常见;

另一种是呈常染色体隐性遗传,伴有先天性神经性耳聋,预后差。

晕厥是长QT综合征最常见的临床表现,男性发病早于女性。有猝死家族史、首次发生晕厥的年龄轻、QTC间期延长明显的患者猝死危险性增加。按基因类型划分,长QT综合征1、2、3中基因类型代表的危险程度及触发因素各有不同。

例如:

1型患者运动(特别是游泳)中发生心脏事件的频率高,但致命性低,β-受体阻滞剂有保护作用;

2型患者对响声刺激非常敏感,特别是在睡眠中或休息时;

3型是恶性度最高,且β-受体阻滞剂无效。

所有高危患者(尤其是1型患者)均应减少体力活动,特别是竞技运动,避免应用延长心脏复极的药物。

治疗上,先天性长QT综合征患者的治疗主要包括:

使用β-受体阻滞剂;

左侧心脏交感神经去除术;

有晕厥病史的患者应植入心脏复律除颤器等。

Brugada(布氏)综合征

Brugada(布氏)综合征由Brugada兄弟最早发现并命名,是一种有高度心脏性猝死危险的心脏结构正常的致心律失常性疾病。

布氏综合征的临床特点是心电图V1-V3 导联ST段抬高,呈穹隆型或马鞍型,多数伴有心室颤动/晕厥,可发生猝死。

布氏综合征是一种常染色体显性遗传性疾病,主要表现为钠离子通道基因突变。心脏事件(晕厥或心脏骤停)主要发生在男性,原因多为心室颤动,多发生于休息或睡眠中。男性、30-50岁的年龄段及心脏性猝死的家族史是猝死的危险因素。

治疗:

心脏骤停存活者、有晕厥史、有少年心脏性猝死家族史的患者应植入心脏复律除颤器。

早期复极综合征

早期复极综合征是发生在心脏结构正常的某些心电图呈早期复极表现同时又有恶性心律失常事件的一类心脏性猝死综合征。

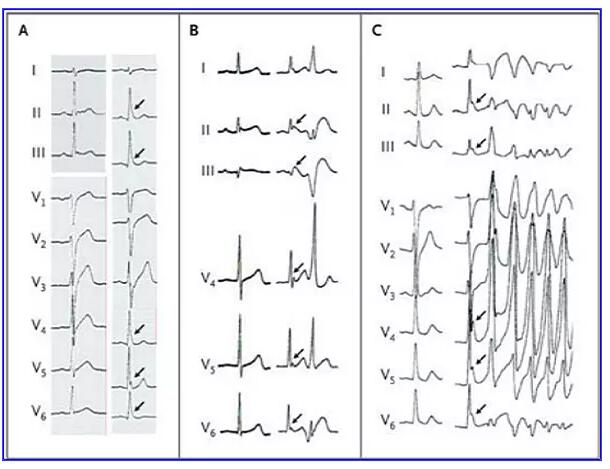

早期复极在心电图中的表现见附图:

体表12导联静息心电图在除V1-V3以外连续2个及以上导联QRS-ST连接部(J Point, J点)抬高 ≥0.1mV,QRS呈污点形态或切迹形态。

说明:

A:心电图呈早期复极改变(箭头所之处);

B:早期复极伴发室性早搏;

C:早期复极伴发心室颤动的开始。

以往早期复极被认为是“良性”的心电图表现,常见于年轻的健康人和运动员。然而,近年来一系列的研究颠覆了这种概念, 认为心电图呈早期复极的人可能发生致命的心律失常。

临床研究显示,早期复极在正常人群发生率约3%-10%,而原发性心跳骤停存活者中早期复极检出率可高达30%-40%。

我们近年发表在美国心脏病学会杂志(JACC 2013;61:645–50))上的研究也显示,早期复极增加心律失常(主要是心室颤动)死亡的风险。

目前医学界对冠心病、心肌病、长QT综合征、布氏综合征等可能导致心脏性猝死的认识较为清楚,而部分临床医生和广大公众对早期复极及其可能引起的致命风险普遍认识不足。

本文首发于“中山一院”公众号(gz_zsyy),转载请注明来源。

4 135607 9年前